L'atelier autobiographique d'un romancier

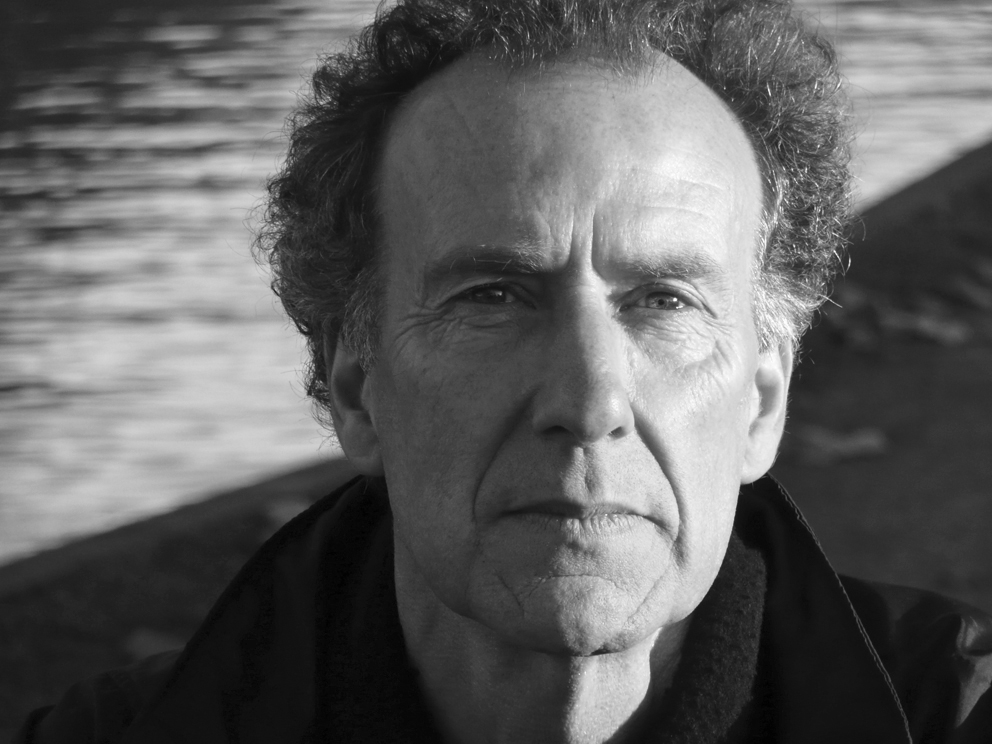

Dominique Perrut

Propos recueillis par Bernard Massip

Bernard Massip : Dominique Perrut, vos romans sont l’aboutissement d’un long travail autobiographique. Vous qualifiez ces ouvrages de « fictions autobiographiques ». Qu’entendez-vous par là ? Et pourquoi passer de l’autobiographie à la fiction ?

Dominique Perrut : Mon engagement est résolument autobiographique. Mais, affronté notamment au sujet que j’aborde dans Patria o muerte, le recours à une part de fiction s'est avéré nécessaire. Paradoxalement, c'est le voile fictionnel qui a permis au projet autobiographique de trouver son registre.

En effet, Patria o muerte traite, entre autres, d’une affaire qui a secoué les années 70, celle de Pierre Goldman (dont mon personnage Karayan reprend nombre de traits), gauchiste devenu voyou, condamné pour deux meurtres, puis acquitté au terme d’une intense mobilisation avant d’être assassiné, dans des circonstances obscures. Médiatisés, passionnels, ces faits ont conduit à la construction d’une figure légendaire reposant sur le dogme de son innocence vis-à-vis des meurtres, puis de sa mort en martyr. Le corollaire de cette imagerie, c'était, face à toute remise en cause, l'instauration d'un climat d'omerta. Ecrire là-dessus, c'était évidemment prendre certains risques.

Mais, au-delà de ce contexte particulier, voyons les raisons qui m’ont amené à user de voiles, de transpositions dans ce livre. Tout texte est un jeu entre trois parties prenantes. L'auteur, bien sûr ; puis les tiers impliqués dans le récit ; enfin, n'oublions pas le lecteur, destinataire du texte.

Comme auteur, cette entreprise m’a conduit à mener une véritable enquête, mettant en jeu des aspects légaux. Modifier l'environnement des événements réels (noms, dates et lieux), entretenir le doute sur certains épisodes, tout cela ménage une certaine protection juridique. Par ailleurs, les déplacements autorisés par la fiction, permettent une levée des censures internes. Telle scène, trop pénible à montrer, il m'a parfois suffi d'en changer le lieu, trop lourd symboliquement, ou de lui donner un statut onirique, pour qu'elle devienne avouable.

Vis-à-vis des personnes mises en cause dans et par le récit, les masques engendrent de l’incertitude. Le fait de rompre avec le critère du « réel à tout prix » permet aussi d’éliminer des protagonistes, inutiles dans l'intrigue ou bien que l'on choisit de ménager. Enfin, les informations recueillies dans un climat confidentiel peuvent être utilisées, grâce à la couverture de l’anonymat.

Pour le lecteur, le défi à relever consistait à rendre accessible à un public large, souvent plus jeune, ces situations anciennes. Comment, par une mise en scène dépouillée d’un fatras d’éléments parasitaires, l’attirer dans cette histoire ? Les figures du roman, issues d’un contexte historique donné, prennent ainsi, comme le rappelle Murakami (1), un nouveau relief et accèdent à une sorte d’intemporalité.

B.M. : Comment s’est construite la forme complexe que vous avez adoptée ? Quelles ont été les étapes de l’écriture ? Quelle est la part de montage d’éléments préexistants, de réécriture, d’envolées dans l’imaginaire ? Quelle est la place en particulier de vos journaux intimes dans ce processus ?

D.P. : De mon point de vue (je réagis à l’idée de « complexité »), le pouvoir d'attraction d'un texte n'est pas en raison de la simplicité de sa forme. Une composition élaborée peut passionner. Je pense à The Stalin Epigram le dernier livre de Robert Littell (2), bâti sur les voix alternées de six narrateurs, pas moins. À l'inverse, le récit linéaire d’un unique narrateur peut lasser très vite. Dans tous les cas, le lecteur doit être fermement tenu par la main. Au narrateur de lui donner, chemin faisant, les clefs pour la lecture.

La composition de Patria o muerte est indissociable de ma méditation, longue et difficile, sur l'écrit intime. Prenons un thème central, la quête d’un temps révolu, que l’on veut partager avec autrui dans un texte. Tout écrit ou presque traite du passé, celui du narrateur, d’un milieu social. Mais comment l'aborder ? Avec Rousseau on est entré dans la convention autobiographique du narrateur omniscient. Ce dernier vous sert le passé sur un plateau : il sait tout sur lui-même, il confesse tout, sans réticence, l'oubli n'a pas cours. Le narrateur se place dans la position de Dieu. Depuis la psychanalyse, cette posture n’est plus défendable. On sait qu'il y a la censure, le refoulement, la résurgence sélective. Comment, dès lors, montrer la recherche d'un passé devenu largement hypothétique ?

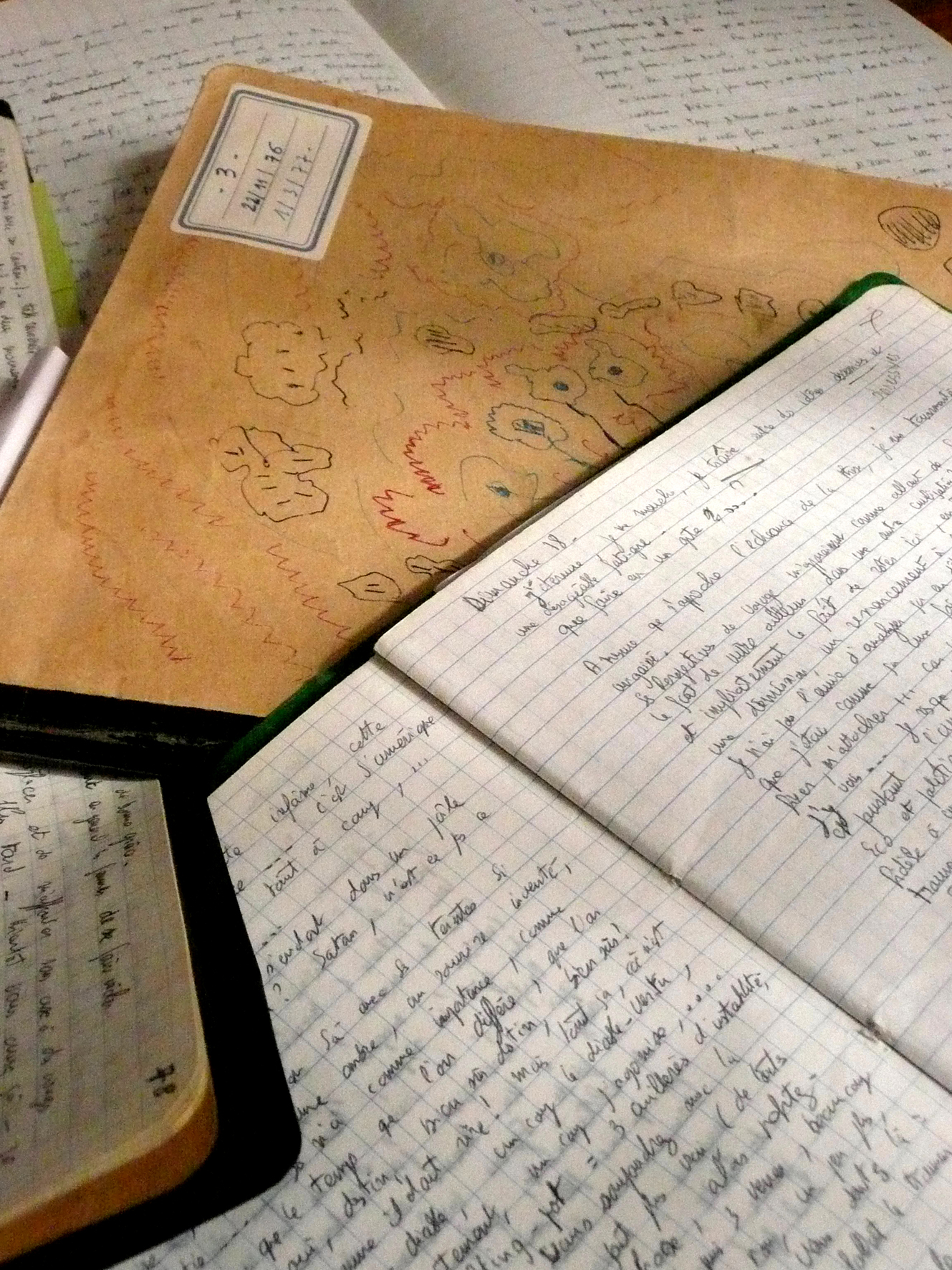

L'organisation de mon roman ne procède pas d'une vision conceptuelle. Il y avait le gisement de mes journaux intimes. Ce stock s'est accru avec le temps. Et je me suis transformé, en cours de route. Retravaillés selon plusieurs étapes, dont j'ai rendu compte dans la FAR (3), les cahiers forment une succession de strates temporelles, dont chacune est écrite par un diariste, « ni tout à fait (le) même, ni tout à fait (un) autre ». Fallait-il niveler cette masse écrite, la rendre homogène avec le risque de l'insipidité, de la réduction ? J'ai tenté, au contraire, de restituer, à partir des journaux, deux voix distinctes, situées dans deux époques et climats affectifs différents. Ceci afin d’offrir une plongée sur l’évolution du personnage-narrateur.

La remémoration des époques passées n'est pas chronologique, une pelote qu'on déroulerait tranquillement. Elle surgit au contraire de façon inattendue, fragmentaire. Ce sont des sursauts, à l’occasion des rêves, d’épisodes tourmentés... Or, dans les journaux, il y a trace de ces irruptions du passé, chaotiques, chargées d’affects. Cette voix pulsionnelle, il m'a semblé nécessaire de la garder, car elle dit à la fois le souvenir et la genèse de la réminiscence. Dans le roman, c’est celle des Carnets de Frédéric.

La remémoration des époques passées n'est pas chronologique, une pelote qu'on déroulerait tranquillement. Elle surgit au contraire de façon inattendue, fragmentaire. Ce sont des sursauts, à l’occasion des rêves, d’épisodes tourmentés... Or, dans les journaux, il y a trace de ces irruptions du passé, chaotiques, chargées d’affects. Cette voix pulsionnelle, il m'a semblé nécessaire de la garder, car elle dit à la fois le souvenir et la genèse de la réminiscence. Dans le roman, c’est celle des Carnets de Frédéric.

Plus mûr, le narrateur d’aujourd'hui, exprime ses doutes quant au projet, en montre les difficultés, conduit le lecteur dans son enquête. Il parle avec une autre voix, au présent, en rupture avec la précédente, puisqu'elle surplombe celle-ci de deux décennies.

Mais, outre ces regards, plus ou moins distanciés, sur le passé, il y a aussi l’épineuse question de la narration de la période concernée elle-même, de façon intelligible pour un tiers. Peut-on donner pour vrai le récit de ce qui s’est passé il y a maintenant trente, quarante ans ? Non, il y a eu l’oubli, puis la remémoration, avec les pièges de la recomposition. Ce serait une imposture de dire je pour celui que j’ai été, il y a si longtemps. Pour ce registre, j'ai donc choisi, de désigner le personnage-narrateur, Frédéric, à la troisième personne. C’est là un récit distancié, factuel, reposant sur des documents anciens, vieux courriers, notes de lecture… Et le narrateur ne se prive pas de montrer ses doutes à l’égard des faits rapportés, les arrangements qu’il se permet, toutes choses qui, en relativisant la véracité de ce retour vers le passé, rendent la démarche plus crédible.

B.M. : Est-ce qu’écrire a été pour vous une façon de vous construire, de vous sortir d’une époque et de ses désenchantements, celles des années 68 au sens large ?

D.P. : On a bâti une représentation, furieuse et festive, de cette période. J'ai pu en partager, ponctuellement, certains moments. Cependant, les événements qui font une destinée trouvent plutôt leurs racines dans la jeunesse, dans les rapports familiaux.

Derrière la révolte politique, les tensions familiales sont à l'œuvre. J’avais un projet d’écriture ancien, qui ne démarrait pas, empêtré dans de tacites interdits, issus d’une longue lignée d’ascendants. Devant le constat de ces inhibitions, causées par la silencieuse réprobation familiale, j’ai eu le sentiment d’être véritablement acculé. Le journal intime, à entamer coûte que coûte, s’est imposé comme seule voie de sortie. L'écriture a commencé de façon sporadique, hésitante. Il y avait bien une vision, celle d'un aboutissement auquel je ne voulais donner un nom, mais tout cela était ténu, vague, lointain.

Les secousses de 68 ont joué pour moi un rôle d’amplificateur de tensions préexistantes, avec mon milieu, avec les institutions rigoristes. Dans la pensée contestataire, le courant situationniste, aux relents fort élitistes, érigeait, dans la lignée des symbolistes, puis des surréalistes, la subjectivité en instance toute puissante. Pour un jeune adulte traversant une zone de turbulence, le fait de côtoyer des groupes qui, en l'espace de quelques meetings, occupations de locaux et manifestations, faisaient la une des médias et ébranlaient le pouvoir, cela avait quelque chose de vertigineux. Ceci accréditait, de façon illusoire et dangereuse, l’idée de la force absolue d’une révolte puisée dans la subjectivité.

B.M. : Ce roman vous permet d’évoquer à la fois le vécu individuel amoureux et politique d’un jeune français de classe moyenne et les milieux latino-américains liés à la révolution cubaine dans lesquels il s’est trouvé plongé. Diriez-vous qu’il est aussi un document qui informe sur une réalité sociale et politique ?

D.P. : Le temps de la maturation a été très long. Cette histoire diffusait des ondes inquiétantes. J’ai d’abord envisagé de séparer deux récits, d'un côté, la liaison entre Frédéric et Marina, de l'autre, l’affaire Goldman. J’ai ensuite pensé à fusionner le personnage de Goldman avec celui d'un des personnages latinos, Negresco. Mais, au cours de mes recherches, j'ai été saisi par une fulgurance : Karayan, fasciné par Negresco, un guérillero, un tueur, avait trouvé en lui un modèle pour s’identifier. Il fallait rendre compte de cette polarisation.

Partant d’une histoire personnelle, affective, le roman s’attaque à la représentation affabulée de Goldman. On voit des tableaux sur la guérilla, la révolution cubaine, le gauchisme en France. Ces éléments ont, certes, valeur de documents, mais leur fonction dans le texte est surtout de montrer l’écart entre le réel et la falsification à laquelle il donne lieu. On voit la répugnance d’une certaine gauche à dénoncer la nature du régime castriste et, plus largement, à mener une autocritique.

B.M. : Mais alors, sur le point précis de l’affaire Goldmann, sur la constitution de cette mythologie, pourquoi ne pas avoir pris une posture d’historien plutôt que de romancier, puisque vous avez des éléments de documentation qui semblent solides ? Ne craignez-vous pas que des mises en cause derrière des pseudonymes transparents ne donnent l’impression d’un règlement de compte ?

D.P. : Les voiles sont moins transparents qu’il n’y paraît. Patria o muerte n'est pas un règlement de comptes avec le personnage de Goldman. Si certains ont voulu y voir l'enjeu du livre, c'est pour mieux refermer la porte sur les questions gênantes qu'il soulève. La fiction a été un choix d'efficacité. C’était aussi la seule façon de tenter le pari d’une articulation entre deux registres, d'ordinaire séparés, celui de la fiction autobiographique et celui de la critique sociale. Écrire un document d’historien m’aurait obligé à me soumettre aux lois du genre, celles de la thèse, avec ses critères d’exhaustivité… Tout cela aurait été ennuyeux et n’aurait concerné, au bout du compte, que quelques chercheurs.

La fiction n’empêche nullement de poser les questions-clés, peu nombreuses au demeurant, de l’affaire Goldman : la réalité de l’alibi dont il s’est prévalu, celle des reconnaissances par plusieurs témoins ; le déroulement sidérant du deuxième procès ; le dossier psychiatrique du personnage ; les circonstances de son assassinat.

Mon enquête, fondée sur la quasi-totalité des pièces du dossier, souvent restées secrètes jusqu'à présent, vise à montrer la réalité de mon personnage. Ceci permet de faire surgir la distance entre cet homme, jeune, en pleine dérive, ballotté par les forces obscures, et la légende bâtie sur lui. C'est cela, et non quelque revanche personnelle, qui constitue la visée du livre. Celui-ci conduit à s'interroger sur les représentations tronquées, élaborées à des fins politiques et qui s'imposent durant des décennies..

Parvenir à bout de l'une de ces affaires, et celle-ci me taraudait depuis longtemps, c’est, je crois, rassembler des outils pour, aujourd’hui, mettre à bas les leurres, de gauche comme de droite, dans lesquels on tente de nous enfermer. C'est là mon message aux lecteurs, surtout aux plus jeunes, qui le saisiront bien mieux dans une fiction autobiographique que dans un document académique.

* * * * *

1 - Maruki Murakami, Saules aveugles, femmes endormies, Belfond, Folio, 2008;

2 – Robert Littel, The Stalin Epigram, Simon & Schuster, 2009.

3 – D. Perrut, « Vers la fiction autobiographique ? », FAR. 2002.

Photo : Louise Narbo